1. 개요

근로자 ○○○(57년생, 여자)은 A초등학교에서 근무한 후 2019년 2월 원발성 폐암(선암, pT1bN0M0, Stage ⅠA)을 진단받았다.

2. 직업력

2-1. 작업내용 및 작업환경

근로자 ○○○과의 면담 당시의 진술에 의하면, 근로자 ○○○의 경력증명서에서 1996년 3월부터 A초등학교에서 근무한 것으로 나타나나, 실제 1995년 3월부터 A초등학교에서 근무하여 2017년 2월까지 22년 동안 조리실무사로 근무하였다고 하였다. A초등학교를 방문하였을 당시에 현재는 근무시간이 오전 7시 50분부터 오후 15시 50분까지였고, 아침에 재료를 입고하고 전처리를 한 후에 조리를 시작하고, 점심을 배식한 후에 설거지와 조리실 및 식당 청소를 하여 하루 근무를 마감하였다.

근로자 ○○○의 진술에 의하면, 처음 입사했을 당시에는 학교의 인원수가 700명 가량으로 조리원이 4명이 있었고, 현재는 인원수가 1,000명가량으로 조리원은 9명이 있다고 하였다. 과거에는 근무 형태가 밥, 국, 반찬을 담당하는 조리원이 6개월에서 1년 가량의 주기로 순환하였고, 2000년대부터는 1주일 주기로 순환한다고 하였다. A초등학교를 방문하였을 당시에 조리 기구는 국 요리용 2개, 부침 요리용 2개, 튀김 및 볶음 요리용 2개, 2008년경에 도입된 오븐 1개가 있었다. 튀김 및 볶음 요리는 각각 1주일에 1~2회 가량의 빈도로 이루어진다 하였고, 튀김 요리는 현재 오븐에서 주로 하며, 오븐의 사용은 1주일에 2회가량의 빈도에 해당한다고 하였다. 각종 요리에 들어가는 식용유의 양은 18 L 식용유 4통이 사용되고, 한 달에 15통 가량이 사용된다고 하였다

근로자 ○○○의 진술에 의하면, 과거에는 조리실이 더 작고 반찬과 전을 조리하는 곳에만 국소배기시설이 있었다 하였고, 현재의 조리실로 이전한 시점은 정확하지는 않으나, 2000년대 초반경에 해당한다고 하였다.

한편, A초등학교에서 제출한 2016년도 12월의 식단표를 검토한 결과, 총 조리 일수는 18일이면서 적어도 튀김, 볶음 및 구이 요리가 포함된 일수가 13일(72%)에 해당하였고, 2016년도 12월에 검수한 식품 중 조리 기름과 관련하여 참기름, 들기름 및 콩기름이 있었다.

자료 및 A초등학교에서 발급한 경력증명서에서 A초등학교 및 B초등학교 등에서 조리원으로 근무한 21년 3개월이 확인된다.

3. 질병력

3-1. 개인력

근로자 ○○○이 2018년 10월 12일에 방문한 A대학병원의 외래 초진기록지에 비흡연자로 기재되어 있다.

3-2. 원발성 폐암의 발병 및 경과

기침 및 호흡곤란 등의 증상이 있어 2018년 8월 20일에 B대학병원에서 촬영한 흉부 컴퓨터단층영상(2018. 8. 20)에서 우폐상엽으로 2.3 cm 크기의 결절이 관찰되어 10월 12일에 A대학병원에 내원하였다. 12월 18일에 촬영한 흉부 컴퓨터단층영상(12. 18)에서 지난 영상(8.20)과 큰 변화가 없는 우폐상엽의 고형성 간유리 음영의 결절이 관찰되었고, 2019년 1월 25일에 촬영한 양전자방출단층영상1)(2019. 1. 25)에서 우폐상엽의 결절로만 흡수가 증가한 병변이 확인되었으며, 2월 25일에 촬영한 척추 컴퓨터단층영상(2. 25)에서 골 용해성 병변 등은 관찰되지 않았다. 2월 26일에 흉강경을 통한 우폐상엽 및 종격동 절제술(2. 26)을 시행하

였고, 조직검사에서 1.7×1.0×1.0 cm 크기의 선암2)이 확인되었으며, 종격동의 림프절의 전이는 없어 원발성 폐암(선암, pT1bN0M0, Stage ⅠA)으로 확진하였다.

4. 업무 관련성

근로자 ○○○은 38세 때인 1995년 3월부터 2018년 12월까지 중 A초등학교를 포함하여 학교 급식시설에서 조리원으로 22년 3개월 동안 근무한 후 2019년 2월 원발성 폐암(선암,pT1bN0M0, Stage ⅠA)을 진단받았다.

근로자 ○○○은 A초등학교에서 조리원으로 근무하면서 하루 평균 약 100인분 이상의 음식을 조리하였다. 직업환경연구원에서 학교 급식시설 등의 조리 시설에서 작업환경측정을 실시하였는데, 작업환경측정 결과3)를 고려하면, 조리의 재료와 조리의 방식에 따라 노출 수준이 다르긴 하였으나, 조리 작업 시에는 각종 휘발성 유기화합물(VOCs)과 입자상 물질(PM)의 노출이 확인되었다.

조리 시에 조리흄으로 발생하는 입자상 물질(PM)은 직경이 대체로 100 nm 이하에 해당하는 초미세 입자상물질(Ultrafine PM 또는 PM0.1)이 대부분에 해당한다. 초미세 입자상물질에 대한 고찰 연구4)5)에서 흡입되는 초미세 입자상물질의 질량 농도가 매우 적다 하더라도, 폐포에 침착(deposition)되는 분율이 가장 높은 입자의 직경이 20 nm로 초미세 입자상물질의 범위에 해당하는 점을 고려하면, 폐포 내에 침착되는 초미세 입자상물질의 수는 매우 많을 수 있다.

또한, 2 μm에 해당하는 미세 입자상물질(PM2)의 질량 농도가 0.02 μm에 해당하는 초미세 입자상물질과 질량 농도가 10 μg/㎥로 같다고 가정한다면, 흡입되는 공기부피 1 ㎖당 입자수가 각각 1.2개와 2,400,000개에 해당하고, 흡입되는 공기 부피 1 ㎖당 표면적이 각각 24μ3/㎖와 3,016 μ3/㎖에 해당하여 초미세 입자상물질의 경우 낮은 농도라 하더라도, 매우 넓은 표면적을 가질 수 있음을 알 수 있다. 게다가, 여러 동물실험에서 이러한 표면적과 독성의 크기는 상관관계가 있음이 알려져 있다.

이외에도, 초미세 입자상물질은 미세 입자상물질(fine PM)과 비교해 폐포의 대식세포에 의한 탐식(phagocytosis)의 효율이 떨어지게 되어 염증 작용 등이 미세 입자상물질보다 크게 나타날 수 있으며, 초미세 입자상물질 자체로도 이러한 독성 작용이 일어날 수 있으나, 이에 동반된 물질에 의해 이러한 작용이 더욱 상승할 수 있다.

이러한 점을 종합하면, 초미세 입자상물질에서 폐포 침착의 효율성, 매우 넓은 표면적, 탐식세포로부터의 회피, 직접적인 독성 작용 및 상호작용 등의 기전으로 같은 질량 농도에 노출되었다 하더라도, 초미세 입자상물질에서는 미세 입자상물질보다 더 높은 독성이 유발될 수 있다. 또한, 초미세 입자상물질에 대해서는 현재 일반적으로 직업적인 노출 기준으로 통용되는 질량 농도의 관점보다는 표면적 등의 다른 노출 지표가 필요할 수 있다.

한편, 직업환경연구원에서 측정한 조리실 환경에서 튀김, 볶음 및 구이 요리 시에 일시적으로 포름알데히드(formaldehyde), 아크로레인(acrolein), 다핵방향족탄화수소(PAH) 등을 포함하는 유기화합물의 농도가 높아졌으나, 전체적인 작업 시간에 있어서 농도는 낮은 편이었다. 그러나, 초미세 입자상물질을 포함하는 2.5 μm 이하의 입자상 물질(PM2.5)의 농도가 구이 요리 시에 최대 3,030 μg/㎥로 매우 높게 나타나면서 423분을 측정한 농도도 60 μg/㎥로 높았다. 구이 시에 발생하는 입자상물질의 분포 중 상당수가 초미세 입자상물질에 해당하는 점을 고려하면, 초미세 입자상물질을 직접 측정하지는 않았으나, 질량 농도뿐만 아니라 입자의 수와 표면적의 넓이도 상당 수준에 해당하였을 것으로 판단된다. 따라서, 각종 고온으로 튀김, 볶음 및 구이 요리 시에 발생하는 유기화합물의 질량 농도가 낮다 하더라도, 초미세 입자상 물질과 함께 유기화합물이 폐포 내부로 흡입되는 입자 수는 적지 않고, 표면적의 넓이는 작지 않아 실제적인 노출이 낮지만은 않을 것으로 판단된다.

이에 더하여, 조리과정에서 발생하는 조리흄이 원재료 성분, 조리 기름, 조리 온도, 조리 방식 등 여러 요인에 의해 매우 다양하게 나타날 수 있고, 여러 다양한 환경에서 조리흄이 발생하기 때문에 조리흄에 대한 성분을 파악하여 정량화하는 것은 매우 어렵다. 마찬가지로, 용접과정에서 발생하는 용접흄이 모재, 용접봉, 용접의 방식 등에 따라 다양하게 나타날 수 있어 개별의 금속 성분을 정량화하기보다는 용접흄으로 노출 요인을 통칭하는 것처럼, 조리과정에서 발생하는 입자상 물질과 각종 유기화합물을 개별적으로 정량화하기보다는 조리흄으로 보는 것이 합리적으로 판단된다.

인간을 대상으로 하는 역학 연구상 2010년 국제암연구소(IARC)에서 고온의 튀김 요리에서 발생하는 조리흄(cooking fumes)과 폐암과의 관련성을 고찰한 후 발표된 연구 중 Mu(2013)와 Chen(2020)이 발표한 환자-대조군 연구에서 각각 다른 인구집단에 해당하는 중국의 산시성과 대만의 비흡연자 여성에서 조리의 빈도나 누적양이 증가할수록 폐암의 위험도가 증가하는 양-반응 관계가 관찰되었다. 비록, 다른 연구에서도 한계점이 있으나, 조리와 관련한 노출지표에서 전반적으로 폐암의 위험도가 증가하는 양의 상관성이 나타났다. 현재까지 발표된 조리와 관련한 역학연구 대부분이 환자-대조군 연구로 회상 바이어스의 가능성이 있으면서, 조리의 연료에 의한 교란효과를 완전히 배제할 수는 없으나, 현재까지 잘 설계된 코호트 연구가 없는 상황에서 환자군이 나온 표본 인구집단(source population)이 명확하게 정의되고, 이러한 표본 인구집단에서 노출의 여부와 상관없이 대조군이 선정된다면, 환자-대조군 연구라 할지라도 코호트 연구의 설계와 같은 효과를 기대할 수 있다. 따라서, 현재까지 잘 설계된 조리와 관련한 환자-대조군 연구 결과를 고려하면, 여성에 있어서 지방이 함유된 조리 기름이나 음식을 이용해 고온이 필수인 튀김, 볶음 및 구이 요리(frying)를 하는 조리행위가 폐암 발생의 위험도를 높인다고 판단된다.

대부분 역학 연구의 연구 대상자는 중국과 대만의 인구를 대상으로 하였는데, 중국과 대만은 지역에 따라 인종의 구성과 음식의 문화가 다양하여 대한민국의 조리 방식과 직접적인 비교는 어렵다. 비록, 우리와 인종은 같으나, 약 100년 이상 중국 음식의 영향을 받았던 중국연변 조선족 자치주 성인과 대한민국 성인의 식생활을 비교한 연구6)에서 조선족 730명과 한국인 695명을 대상으로 면담을 통해 조사 전날 먹은 음식과 간식의 섭취를 조사하였는데, 볶음 요리(stir-fried food)는 조선족에서 1,013건7)(46.3%)으로 한국인의 434건(20.8%)에 비하여 비율이 높았고, 구이 요리(grilled food, pan-fried food)는 한국인이 364건(17.5%)으로

조선족의 121건(5.5%)에 비하여 비율이 높았으며, 튀김 요리(fried food)는 한국인이 105건(5.0%)으로 조선족의 30건(1.4%)에 비하여 비율이 높았다. 따라서, 조선족과 비교해 한국인에서 볶음 요리의 비율은 낮았으나, 구이 및 튀김 요리의 비율은 더 높아 조리흄이 발생하는 상황의 조리 빈도 차이는 크지 않다고 판단된다.

또한, 2009년에 141개 학교 급식소를 대상으로 학교 급식에서 제공되는 튀김 식품의 이용실태에 관한 연구8)에서 deep-frying 방식의 튀김 식품에 대한 선호도가 127개 학교에서 매우 높거나 높은 편으로 1주일에 3회 튀김 식품을 제공하는 학교가 31개(22%), 2회 제공하는 학교가 78개(55.3%), 1회 제공하는 학교가 25개(17.7%), 1달에 2회 제공하는 학교가 4개(2.8%)로 대부분의 학교가 1주일에 2회 이상 튀김 요리를 하는 것으로 파악되었다. 음식의 종류에 따라 조리 시간은 다양하였는데, 닭튀김(fired chicken)의 경우 실제 조리(frying)하는 시간이 평균 138분이었고, 돈가스(pork cutlet)가 129분, 새우튀김(fried shrimp)이 87분, 감자튀김(sweet potato, potato)이 97분에 해당하였다. 이에 더하여, 근로자 ○○○이 근무한 A초등학교에서 제출한 2016년도 12월의 식단표를 검토한 결과, 총 조리 일수는 18일이면서 적어도 튀김, 볶음 및 구이 요리가 포함된 일수가 13일(72%)에 해당하였다.

이러한 점을 종합하여 역학연구에 있어서 결과의 일관성 및 양-반응 관계가 확인되고, 조리흄과 관련한 노출의 가능성, 인간 및 동물의 독성연구에서 확인되는 조리흄의 발암성으로 생물학적 개연성도 뒷받침되는 점을 고려하면, 지방이 함유된 조리기름(cooking oil)이나 지방이 함유된 음식을 이용한 고온의 튀김, 볶음 및 구이 요리(frying)에서 발생하는 조리흄(cooking fumes)은 폐암 발생의 위험요인이라 판단된다. 또한, 근로자 ○○○은 조리 작업 중 튀김, 볶음 및 구이 요리를 22년 3개월 동안 수행하면서 조리흄(cooking fumes)에 장기간 노출되었다고 판단된다.

따라서, 근로자 ○○○은 원발성 폐암(선암, pT1bN0M0, Stage ⅠA)을 진단받기 24년 전인 1995년 3월부터 22년 3개월 동안 A초등학교를 포함하는 학교 급식시설에서 조리원으로 근무하면서 폐암의 위험도를 증가시킬 수 있는 고온의 튀김, 볶음 및 구이 요리에서 발생하는 조리흄에 장기간 노출되어 발생한 업무상 질병이라고 판단된다.

5. 결론

① 2019년 2월 원발성 폐암(선암, pT1bN0M0, Stage ⅠA)으로 확진되었는데,

② 폐암을 진단받기 24년 전인 1995년 3월부터 2018년 12월까지 중 22년 3개월 동안 A초등학교를 포함하는 학교 급식시설에서 조리원으로 근무하면서,

③ 폐암의 위험도를 증가시킬 수 있는 고온의 튀김, 볶음 및 구이 요리에서 발생하는 조리흄에 장기간 노출되었다.

- 부 록 -

1. 작업환경평가(OO중학교)

1-1. 작업환경측정 및 분석 방법

직업환경연구원에서는 볶음, 튀김, 일반 요리가 포함되도록 5월 15일에서 5월 17일까지 3일에 걸쳐 작업환경평가를 실시하였다. 5월 15일 메뉴는 돼지고기 볶음이 포함된 비빔밥이었고, 5월 16일에는 탕수육 튀김이 포함된 일반 정식이었으며, 5월 17일 메뉴는 장조림 데침과 조림이 포함된 쫄면이었다.

평가 항목은 미국국립산업안전보건연구원(NIOSH) 5524 방법에 따라 총분진으로 2-μmpolytetrafluoroethylene(PTFE) 여과지를 이용해 공기 중 입자상 물질을 포집한 후 시료 채취전과 후의 여과지 중량분석에 의한 총분진 농도와 용매(dichloromethane, methanol 및 toluene을 1:1:1로 혼합한 용매) 추출에 의한 중량분석법으로 오일미스트(Cooking Oil Fume, COF) 농도를 평가하였다. 더불어 왼쪽 1번 솥에서 약 1 m 떨어진 위치(냉장고와 양념분쇄기 사이)에서 PTR(Proton transfer reaction)-TOF(time of flight)-MS(massspectrometer)를 이용해 실시간으로 유기화합물 7종(Formaldehyde, Acetaldehyde,

Butadiene, Acrolein, Acrylamide, Benzene, Butanedione)의 농도를 측정하였고, Photoelectric Aerosol Sensor(PAS2000, Ecochem Inc., USA)를 이용해 실시간으로 particle bounced PAHs 농도를 측정하였다.

시료 포집 형태는 2일차 콩기름에 탕수육을 튀기는 작업을 하는 조리사에 대해 튀김 작업시간 동안 개인시료 평가를 하였고, 솥, 가스식 무압력 취사기, 구이용 불판, 가스 오븐, 세척기 주변 및 조리사 대기실에서는 지면으로 부터 약 1.5m 위치에서 지역시료 평가법으로 작업시간 내내 측정하였다. 더불어 조리실내 덕트와 연결된 건물 옥상에 위치하는 송풍기 배출구 위치와 옥외 1층에서도 측정하였다.

측정시간은 조리 준비시간, 조리시간 및 청소시간이 모두 포함되도록 오전 9시부터 오후 5시까지 측정하였다.

1-2. 작업환경측정 결과

직업환경연구원에서는 볶음, 튀김, 일반 요리가 포함되도록 5월 15일에서 5월 17일까지 3일에 걸쳐 작업환경평가를 실시하였다. 콩기름에 탕수육을 튀기는 작업(90분)에서 조리사의 총분진과 오일미스트(COF)의 노출수준은 각각 0.136 ㎎/㎥ 및 0.114 ㎎/㎥이었고, 튀기는 작업이 있는 2일차의 솥 주변 지역시료에서 오일미스트(COF)의 농도는 0.099 ㎎/㎥, 0.207 ㎎/㎥으로 다른 위치에 비해 상대적으로 높았다( 표 1 ).

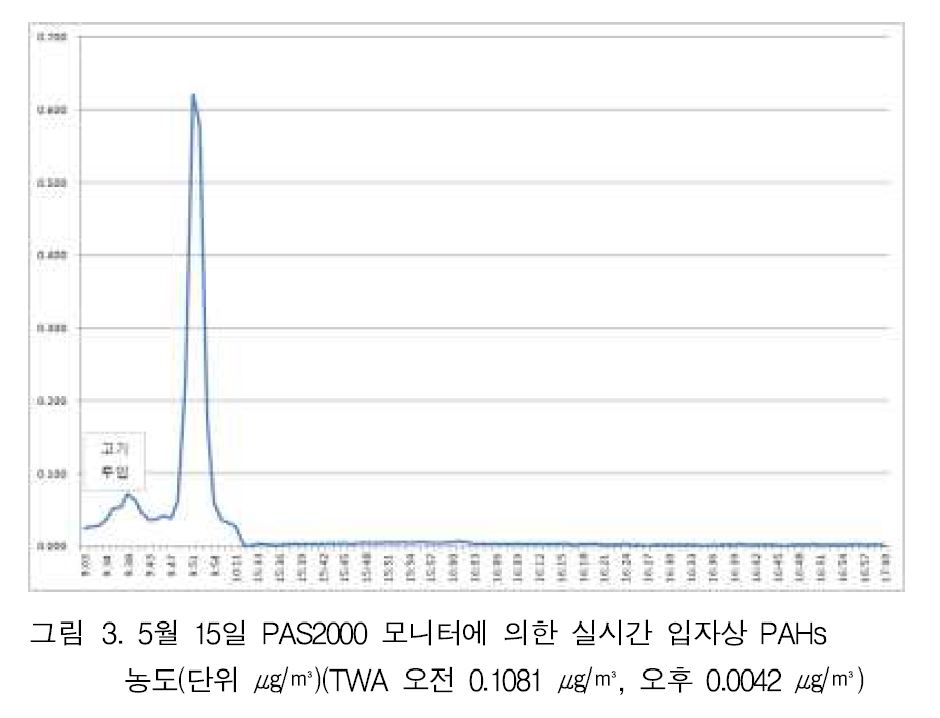

PTR-TOF-MS로 3일간 실시간 유기화합물 농도를 측정한 결과 모든 물질에서 조리가 있는 오전의 농도가 조리가 없는 오후에 비해 높았고, 오전에서도 솥에서 조리 중일 때 농도가 가장 높았다. 포름알데히드 농도는 장조림 데침과 조림이 있었던 5월 17일 오전이 평균 346ppb으로 가장 높았는데, 오전의 농도만 놓고 볼 때 고용노동부 노출기준(300 ppb)을 초과할수 있는 높은 농도였고, 최고 농도는 10시 42분 46초부터 10시 44분 11초까지 데쳐진 장조림과 흑설탕을 솥에서 조리는 과정에서 17,623 ppb으로 매우 높았다. 아세트알데히드와 벤젠은 5월 15일 오전이 가장 높았는데, 아세트알데히드는 평균 163 ppb이었고, 벤젠은 평균0.9 ppb, 최고농도는 6.1 ppb 였다. 나머지 물질들은 콩기름에 탕수육을 튀기는 5월 16일 오전이 가장 높았는데, 부타디엔 45 ppb, 아크릴아마이드 1.3 ppb이었고, 아크롤레인의 농도는 87 ppb로 나타났다. 아크롤레인의 농도를 직접 비교하기에는 한계가 있지만, 고용노동부 8시간 시간가중 평균농도(TWA)인 100 ppb의 1/2 이상이었고, 최고농도는 303 ppb로써 고용노동부 단기폭로 한계농도(STEL)인 300 ppb와 유사하였다(표 2~4, 그림 2~3).

PAS2000 모니터로 실시간 입자상 PAHs 농도를 측정한 결과 5월 15일 조리가 없는 오후 시간의 평균 농도는 0.0042 ㎍/㎥이었으나, 볶음 요리가 있던 오전에는 솥에 돼지고기가 투입되는 순간부터 농도가 상승하기 시작해서 고기가 다 익을 때 쯤 PAHs 농도가 가장 높은 것으로 관찰되었다. 오전의 평균 농도는 0.1081 ㎍/㎥으로 오후에 비해 약 26배 높았고, 최고 농도는 0.6220 ㎍/㎥까지 상승하였다(그림 4). 일반적인 대기환경에서의 배경농도가 0.010 ㎍/㎥ 미만인 것과 비교하면 오전의 평균 농도는 10배, 최고농도는 60배 이상 높은 수준이지만, 고용노동부 입자상 PAHs(벤젠에 가용성)의 노출기준인 200 ㎍/㎥과 비교해서는 매우 낮은 농도이다.

5월 16일 오전에 콩기름에 탕수육을 튀기는 조리중에는 PAHs 농도가 오히려 감소하는 경향을 보였고, 튀김 완료 후 탕수육 소스에 전분을 넣고 휘젓는 과정에서만 농도가 증가하였다. 오전의 평균 농도는 0.0111 ㎍/㎥, 최고 농도는 0.0475 ㎍/㎥이었고, 오후의 평균 농도는0.0029 ㎍/㎥이었다.]

5월 17일 오전에 장조림 고기를 뜨거운 물에 삶는 과정에서는 PAHs 농도 증가가 없었으나, 익은 장조림 고기를 설탕을 넣고 조린 후에는 PAHs 농도가 짧은 시간 동안에 증가가 관찰되었다. 오전의 평균 농도는 0.0178 ㎍/㎥, 최고 농도는 0.0578 ㎍/㎥이었고, 오후의 평균농도는 0.0070 ㎍/㎥이었다.

2. 작업환경평가(OO고등학교, OO병원)

2-1. 작업환경측정 및 분석 방법

직업환경연구원에서는 2018년 10월 11일 OO고등학교, 2018년 10년 12일 OO병원에서 작업환경평가를 실시하였다. 평가항목은 총 분진/호흡성 분진/다핵방향족탄화수소/미세먼지(PM2.5)를 대상으로 하였으며 총 분진/호흡성 분진/다핵방향족탄화수소 측정 및 분석 방법은 미국산업안전보건연구원(NIOSH) 공정시험법 #0500, #0600, #5515방법에 준하여 실시하였다. 미세먼지는(PM2.5)는 미세먼지 측정이 가능한 실시간 측정 장비인 Sidepak(AM 520, TSIinc. USA) 장비를 사용하여 측정하였다.

측정위치는 조리대, 전처리대(도마(칼질) 작업), 화로, 홀, 외기에서 각각 측정하였다. 모든 시료는 작업의 특성상 지역시료로 측정하였다. 평가 항목이 화로에서 발생하는지 여부를 확인하기 위해 최대한 화로와 근접한 곳에 펌프를 설치하였다. OO고등학교에서는 화로 바로 옆에 조리대 위에 올려 시료 방향이 화로를 보게끔 설치하였고, OO병원에서에서는 화로 상부에 위치하고 있는 후드 위에 펌프를 설치하여 시료가 화로 상부에 위치하게끔 하였다. 측정 당시 연료는 모두 LPG를 사용하였다.

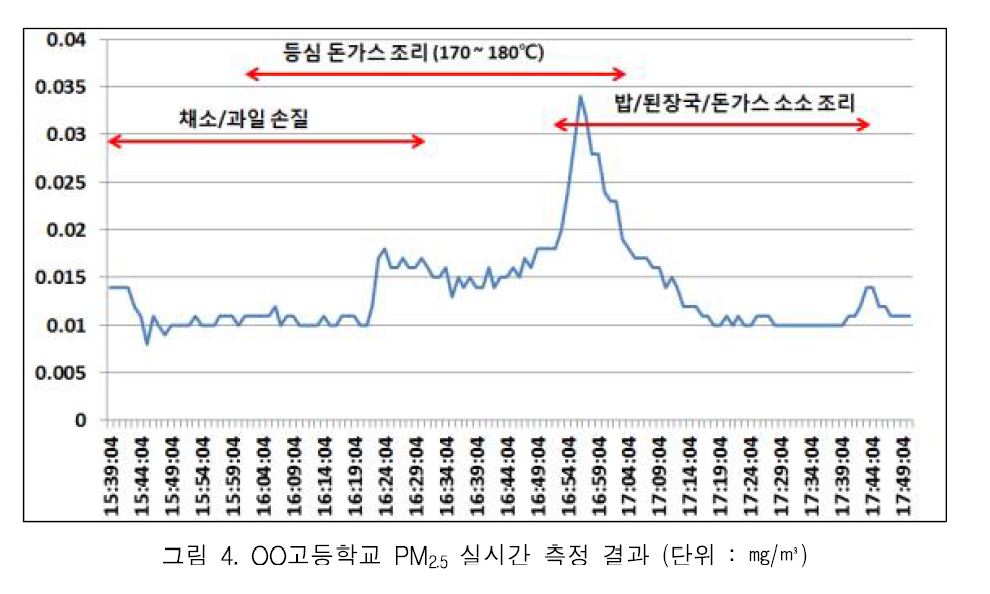

측정 당일 OO고등학교의 조리 식단은 차조밥/아욱된장국/오이양파무침/등심돈까스/배추김치/과일샐러드이며, 총 140인분을 조리하였다. OO병원은 오전에는 흰쌀밥/미더덕된장찌개/계란찜/숙주무침/고등어구이/김/김치이었고, 점심은 흰쌀밥/김치콩나물국/두부조림/오이무침/삼겹살구이/김치이었으며, 김치 및 김을 제외한 모든 식단을 조리하였다. 오전에는 10인분, 점심에는 20인분을 조리하였다.

2-2. 작업환경측정 결과

OO고등학교 측정 결과는 화로에서 총 분진과 호흡성 분진의 농도는 각각 0.10 ㎎/㎥, 0.03㎎/㎥, OO병원 화로에서의 총 분진과 호흡성 분진 농도는 각각 0.37 ㎎/㎥, 0.15 ㎎/㎥이다.

다핵방향족탄화수소의 경우 OO고등학교 조리대와 화로에서 Benzo(b)fluoranthene,Benzo(k)fluoranthene이 검출되었으며, Benzo(b)fluoranthene는 조리대에서 1.372 ㎍/㎥, 화로에서 1.372 ㎍/㎥, Benzo(k)fluoranthene는 조리대에서 0.467 ㎍/㎥, 화로에서 1.372 ㎍/㎥로 검출되었다. OO병원에서는 조리대에서 Naphthalene이 검출되었고, 농도는 0.914 ㎍/㎥이었으며, 이 외의 PAHs는 검출되지 않았다.

OO고등학교의 평균 PM2.5 농도는 0.01 ㎎/㎥(범위: 0.01∼0.03 ㎎/㎥)이었고, OO병원 평균 PM2.5 농도는 0.06 ㎎/㎥(범위: 0.01∼3.03 ㎎/㎥)이었다. 또한, 고등어와 삼겹살과 같이 자작한 기름이 있는 상태에서 구이를 할 때 PM2.5 사이즈의 입자가 급격하게 증가하는 경향을 나타냈다(표 5, 그림 4~5).

'● 산업재해법, 산안법' 카테고리의 다른 글

| 근로자 건강보호, 산재예방시설 융자 (0) | 2021.08.02 |

|---|---|

| 위험 기계 기구의 근원적 안전성 확보, 유해작업환경 개선 (0) | 2021.08.01 |

| 급식실 조리사에서 발생한 폐암(산재 사례 조사 연구) (0) | 2021.07.30 |

| 산업안전보건법의 작업환경측정 제도, 방법, 시기, 횟수, 측정 자격 (0) | 2021.07.13 |

| 철도안전교육의 산안법 정기교육 인정, 특별안전보건교육 16시간 대상 직종 (0) | 2021.07.08 |